平成27年度水沢高校同窓会総会

- 2015/08/09 Yamaguchi

平成27年度水沢高校同窓会総会が開催されました

- 2015/08/09 Yamaguchi

平成27年度の水沢高校同窓会総会が8月8日水沢グランドホテルで開催されました。

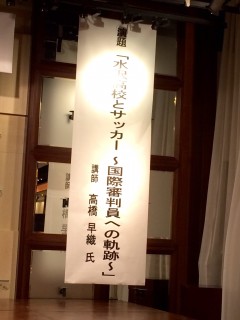

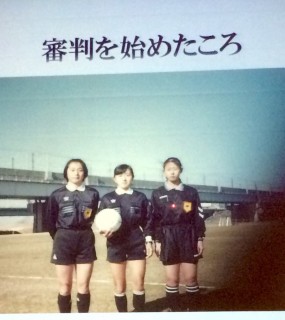

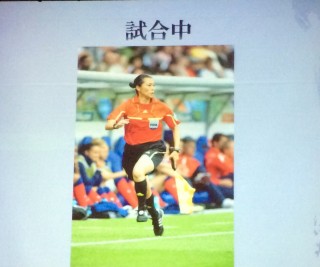

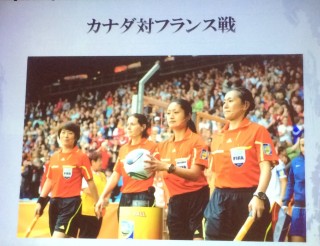

FIFAの国際審判員を務めた高橋早織さんがが「水沢高校とサッカー~

国際審判員への軌跡」という演題で興味深い講演を行いました。

<明治神宮~100年の森づくりの歴史と未来~> 第18回水沢高校関東地区同窓会総会特別講演 今泉宜子氏

- 2015/08/07 Yamaguchi

第18回 水沢高等学校関東地区同窓会総会 特別講演

<明治神宮―100年の森づくりの歴史と未来―>

今 泉 宜 子 氏 (第41回 平成元年卒)

明治神宮国際神道文化研究所主任研究員

日時:平成27年11月7日(土)11時〜15時

講演開始:11時30分予定

なお、講演前に同窓会総会(11時より)、講演終了後に懇親会を予定

場所:東京グリーンパレス 大宴会場「ふじ」

千代田区二番町2番地 Tel(03)5210-4600(代)

毎年、国内外から約一千万人の参拝者が訪れるという明治神宮。代々木にひろがるその広大な鎮守の森は、実は人が木を植えてつくった人工の森です。明治神宮は、1920年(大正9)に明治天皇とその后、昭憲皇太后を祀る神社として創建されました。

社殿を擁するこの杜は正確には明治神宮「内苑」と称します。これに対し「神宮球場」ほか各種スポーツ施設が集中する、通称「外苑」も明治神宮の一部です。そして表参道に裏参道・・・。

1912年、実業家の渋沢栄一たち有志連合が立ち上げた明治神宮造営プロジェクトとは、都市東京の未来を見据えた規模の大きな計画でした。5年後に迫った2020年の東京オリンピック。時のめぐり合わせの偶然か、その年、明治神宮は鎮座100年を迎えます。

本講演では、永遠の森づくりに挑んだ大プロジェクトを追いかけて、100年前の東京にさかのぼりつつ、次の100年へと創り継ぐべき「未来への歴史」について考えます。

(講師プロフィール)

1970年生まれ。水沢高校卒業後、東京大学文科三類入学、比較日本文化論学科卒。雑誌編集者を経て、國學院大學で神道学を専攻、2000年より明治神宮に所属。2007年、ロンドン大学SOAS博士課程修了。博士(学術)。

2009年9月より1年間、フランス国立社会科学高等研究院客員研究員。現在、明治神宮国際神道文化研究所主任研究員。国際日本文化研究センター准教授を兼任。

著書に『明治神宮 伝統を創った大プロジェクト』(新潮社)、『明治日本のナイチンゲールたち』(扶桑社)、Sacred Space in the Modern City: The Fractured Pasts of Meiji Shrine, 1912-1958(Brill)など。

平成27年度水沢高等学校同窓会総会・講演会のご案内

- 2015/08/06 本部

水沢高校同窓会総会のご案内

と き:平成27年8月8日(土)14:00~

ところ:水沢グランドホテル 水沢区東町40(℡0197-25-8311)

総 会:14:00~14:45

講 演:15:00~16:00

「水沢高校とサッカー ~国際審判員への軌跡~」

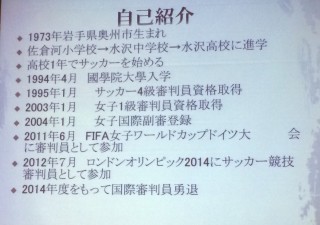

講師 高 橋 早 織 氏(H4卒 第44回生)

1992年3月岩手県立水沢高等学校卒業

1998年3月國學院大學卒業

2013年4月星槎大学3年次編入学~在籍中

2003年 女子1級審判員資格取得

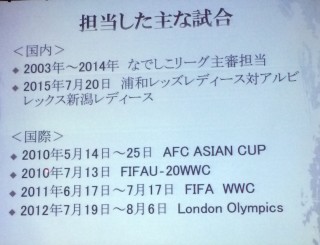

2004~2014年 国際女子副審登録 FIFA 女子ワールドカップ ドイ2011

ロンドンオリンピックで審判員として活躍 現在も国内にて審判活動継続中

懇親会:16:20~ 懇親会参加費:3,000円

※ 当日にご参加をいただく方々の人数把握と名札の準備をいたします関係でご参加の有無につきまして、7月31日までに下 記宛てメール及び電話でご連絡を お願いいたします。

(お名前、卒業年、電話番号、懇親会参加の有無についてお知らせ下さい)

岩手県立水沢高等学校同窓会

事務局担当 谷木悌典(S55卒 高校32回生)

学校電話 0197-24-3152 FAX 0197-24-3151

Mail mizukodousoukai@excite.co.jp

H26年度同窓会総会議案書

- 2015/08/06 本部

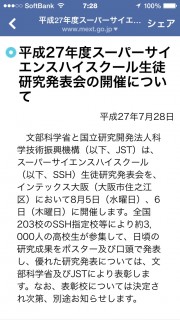

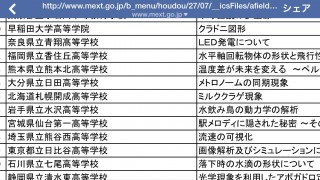

平成27年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会に水沢高校が参加

- 2015/08/02 Yamaguchi

平成27年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会に水沢高校が参加

文部科学省と国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が8月5日から大阪で行うスーパーサイエンスハイスクールSSH生徒研究発表会に、岩手県立水沢高校が参加し、「水飲み鳥の動力学の解析」というテーマで発表を行います。 全国の203のSSH指定高校から約3,000人の生徒が参加し発表会を行うもので優秀な発表は文部省から表彰されます。

「志学館」空調設備をご寄付頂きました

- 2015/07/25 本部

志学館の空調設備の更新についてお知らせいたします。

志学館は創立80周年記念事業の一環として同窓会が費用を出して建築されました。

1学年240名を超える生徒が一斉に授業を行うことができる大教室で、課外授業や、放課後・休日に生徒が自学自習できる場として活用されています。

昨年、志学館の空調設備が老朽化のため故障し、新しくしなければならない状況となりました。あまりに高額なため、県費や教育振興費からの支出が困難な状況でした。志学館建築の経緯から同窓会からの支出が妥当と考え、5月の同窓会役員会にて、同窓会特別会計より支出する旨、承認を頂きました。見積もりをとる際、空調関係の会社経営者である本校同窓生の「研空社」代表取締役社長 及川 修 様(S44卒)を同窓会監事の藤田様よりご紹介頂き見積もりをお願いいたしました。その後、設備更新工事一切(大型の室外機3台・エアコン9台、工事費、取り外した室外機等の廃棄料等)について及川様より寄附の申し出を頂き、ありがたくお受けすることとなりました。工事は6/29~30の2日間で完了、受験に向けて夏休みを返上して課外に取り組む3年生に、涼しい学習環境を提供することができ、大変役立っております。

及川 修様に心から感謝申し上げるとともに、同窓会会員皆様にご報告させて頂きます。

盛岡支部総会・懇親会のお知らせ

- 2015/06/27 本部

日時 平成27年7月10日(金)

午後5時 講演会 平賀 和幸(昭和54年卒 NHK盛岡放送局長)

演題 「放送と情報 人と情」

午後6時~ 総会・懇親会

場所 サンセール盛岡 盛岡市志家町1-10 電話

TEL 019-651-3322

会費 4000円

参加をご希望される方は、下記までご連絡下さい

事務局 千葉務(S37卒) TEL 019(647)0212

水沢高校は準決勝で花巻東に敗れた

- 2015/05/24 Yamaguchi

春の東北地区高校野球岩手県大会の準決勝で、水沢高校は花巻東に8対0で敗れ、決勝進出はできなかった。

春の全国高校野球岩手県予選、準決勝戦が5月23日に 水高は花巻東と対戦

- 2015/05/22 Yamaguchi

春の全国高校野球岩手県予選、準決勝が23日に

水高は花巻東と対戦

準々決勝で水高は久慈を4-2で破り準決勝進出。

準決勝は23日、洋野町種市のオーシャンビュースタジアム、花巻東

と対戦、申し分無い相手。

第62回春季東北地区高校野球県大会第4日は18日、洋野町種市のオーシャンビュースタジアムなどで準々決勝4試合を行い、水沢、盛岡大付、花巻東、一関学院が4強入りした。盛岡大付は八回に逆転し5-4で専大北上を下し4年連続、一関学院は花巻農に3-2で競り勝ち、5年連続のベスト4。水沢は久慈を4-2で退け4年ぶり、花巻東は3-1で盛岡三を下し2年連続の準決勝進出を決めた。準決勝は23日、同球場で水沢-花巻東、盛岡大付-一関学院を行い、東北大会に進む県代表3校のうち2校が決まる。(岩手日報から)

http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/news.cgi?ky=20150519_1

春の全国高校野球岩手県予選、水高は二回戦も圧勝

水高は二回戦の相手軽米に 10-0 と5回コールド勝ち。ベストエイトに進出。

他校ではベストエイトに花巻東、盛岡大付、一関学院、専大北上等の強豪校が残った。

春の全国高校野球岩手県予選、水高は初戦、盛岡一に完勝

地区予選を勝ち抜いた水高を始め、32校が出場。昨日と今日が第一回戦。水高は初戦の相手、盛一に 11-6 と完勝した。

国際語エスペラントと岩手県 : 石川尚志(水沢高校15回生、1963年卒)

- 2015/05/11 Yamaguchi

国際語エスペラントと岩手県

石川尚志(水沢高校15回生、1963年卒)

今から半世紀も前のこと、1961年の5月のある日江刺郡愛宕村の農家に4人の若い男女が集まった。国際語エスペラントを普及する団体、日本エスペラト学会(現在は日本エスペラント協会)の会員たちである。場所を提供した農家の娘高橋恵美子さん、東京医科歯科大学のインターンで当時無歯科医地域だった千厩に短期派遣されていた太田章雄さん、花巻の男性小田島さん、それに水沢在住で水沢高校の二年生だった私の4人なのだが、私を除いてみな二十代の後半だったろう。太田さんが歯科治療の余暇を利用して岩手県南の会員の交流を図ろうと呼びかけて実現したのである。

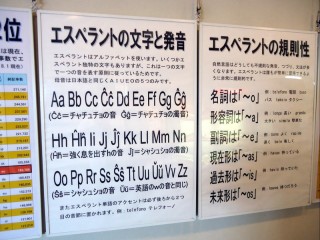

国際語エスペラントというのは、1887年にポーランドの眼科医ルドビコ・ザメンホフ博士が提案した言語で、言語が異なる民族間の意思疎通を易しくするために、主に欧州で使われている主要な言語を合理的に勘案して作られた。国際語なら英語(かつてはフランス語)があるじゃないか、と言われるかもしれないが、英語を使うということは英語を母語とする国民に多大の利益を与え不公平であるし、英語は発音も文法も不規則で学びにくい。そこでどこの国の言葉でもない中立的で不規則のない学びやすい言語が求められる。昔から何千という計画(人工)言語が発表されたが現実に使われているのはエスペラントだけである。

さて、4人が会ったのは一度きりで、私は63年には大学入学のため上京し一二度帰省のときに高橋さんとお会いしたがその後は多忙にまぎれてご無沙汰してしまった。高橋(のち結婚して五味)さんはその後、内科開業医の佐々木滋先生などと水沢エスペラント会を作り講習会を開いたり東北のエスぺラント運動に貢献された。佐々木先生は、東北大学在学中からエスペラント運動に参加、63年頃から水沢で活動を再開され、66年には高橋さんとともに水沢での第4回東北エスペラント大会開催に尽力されたようである。先生は、気管支拡張症を患っていた私の子供時代の主治医で大変お世話になったのだが、残念なことにエスぺランチストとしての先生に御目にかかることはついになかった。

私はいま埼玉県に自宅を持ち5年ほど前から母の介護のため東京在住の姉と交代で水沢に来ているのだが、みたところ今の水沢にはエスペラントの痕跡はなさそうだ。県全体を見渡しても盛岡にエスペラント会があるだけだ。だが日本のエスペラント運動の歴史をひもとくと岩手県にゆかりのある輝かしい人物像が現れる。

一番古いところでは、盛岡出身の田鎖綱紀(1854-1938)だろう。彼は日本語速記法の創始者として知られるが、のちにエスペラントや中国語、朝鮮語の速記法も考案した。彼は友人の作家、二葉亭四迷の影響でエスペラントを始めたとされる。二葉亭は日本最初のエスペラント学習書を著わしている。柳田国男の『遠野物語』の語り部となった佐々木喜善は、柳田に刺激されエスペラントを学び、のちに述べる宮沢賢治の勧めで1930年頃花巻で講習会を開催している。岩手県の生んだ最大の国際人、新渡戸稲造は、エスペラントの理解者、後援者であって国際連盟の事務局次長を務めていた1922年の連盟総会に「国際補助語エスペラントを公立学校の科目に編入する」という提案を可決させることに尽力した。

新渡戸の後援者であり、彼をジュネーブに送り込んだ後藤新平も1927年頃と思われるがエスぺラントの普及講演会で講演するほどの支持者であった。彼の娘婿である政治家、鶴見祐輔は大変な英語使いであったが、エスペラントを学んでいる。

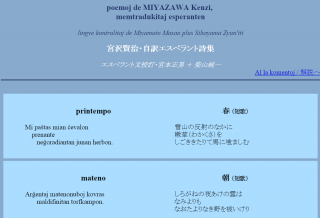

宮沢賢治は1926年の12月、東京において駐日フィンランド大使で言語学者のラムステットの講演を聞き、講演後ラムステットから、「著述を世界的に広めるならエスペラントによるのが一番」と勧められる。その後エスペラントを学んで翌1927年には羅須地人協会でエスペラントの講義もしている。「エスペラント詩稿」という未発表詩八編を残しているが、学び始めて日が浅いせいかエスペラントは誤りもある。賢治はエスペラント詩人として大成するには時間がなかったが、彼の詩想と世界観にエスペラントの理想が結びついたとき豊饒な文学世界が生まれたかもしれないという思いは強い。

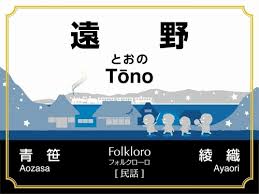

今、釜石線の各駅にエスペラントの愛称がつけられていているのをご存知の方も多いだろう。花巻がĈielarko (チエルアルコ、虹)、土沢 Brila rivero (ブリーラ・リヴェーロ、光る川)、遠野 Folkloro (フォルクローロ、民話)、宮守 Galaksia kajo(ガラクシーア・カーヨ、銀河のプラットホーム)など賢治ワールドを想起させるような愛称である。

発表から百数十年をへてこの言葉は着実に世界中に根を下しており、世界中でエスペラントを話す人は百万人を超えるといわれる。文学作品の創作や各国語からの翻訳も多くでている。ところが戦後の日本で一時期国語や英語の教科書に載っていたエスペラントやザメンホフの話もなくなり、エスペラントのことを知らない人が多くなっている。戦前は、後藤新平、鶴見祐輔、宮沢賢治などの例に見るように、エスペラントの存在は教育のある人の間では常識であり、好意的に受け止められていた。しかし、こんにちでは理想主義的なエスペラントの主張は、現実主義、功利主義的な英語一辺倒の風潮にかき消されて世間の人の耳にはなかなか届かない。

たしかに英語は必要だ。特に政治家、海外との取引に携わる人にはもっと英語をやってもらいたい。私自身、外資系企業や日本企業で渉外の仕事を長年やってきて英語で飯を食ってきたと言っていいほどだが、それにも拘わらず、いやそれだからこそ、特定の国の言語を国際語として押し付けることの不合理をいやというほど感じてきた。つまり英米人と英語で仕事をする、議論をするということは相手のホームグランドで戦うということ、英語をマスターするということは、英語の発想法、英語のロジックを受け入れることに他ならないと実感した。

一方で、科学的な根拠に基づかない英語早教育ブームには危惧を覚えざるを得ない。日本語の基礎が出来ていない子供のうちに英語を教えることの弊害は専門家によって指摘されているし、中途半端な英語早教育は英語嫌いを助長しかねない。外国語を教えるにあたって例外のないエスペラントを先に教えてその後から英独仏などの言葉を教えるほうがかえって効率がよいという実証実験の結果がヨーロッパや中国の小学校で報告されているのだが、米国一辺倒、近視眼的な文部官僚やそれに惑わされている親たちの耳には届かない。

私がエスペラントをやっているのは上記のような理想があるからだが、もっと身近な動機としてエスペラントを使っての海外旅行や国籍や身分にこだわらない交わりに英語では味わえない楽しさ、親しさを味わえることを挙げたい。

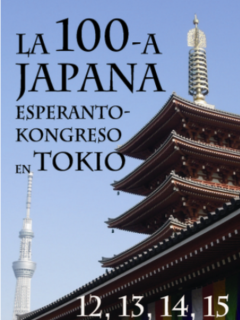

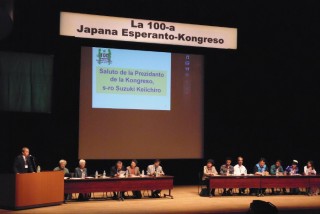

一昨年は第100回日本エスペラント大会が東京で開かれ、700人あまりの参加者があったし、作年は11月2日、3日と盛岡で東北大会が開かれ73人が参加し、今年の10月には仙台で第102回の日本大会が開かれる。新渡戸稲造や宮沢賢治のような先覚者によって種が蒔かれ育てられてきたエスペラントが再び岩手の地で大きく花開くことを期待したい。

了

2015年日高火防祭 写真集

- 2015/04/30 HPstaff

好天、熱かった、ひぶせまつり。 ギャラリーでご紹介。

写真はクリックすると大きくなります。 ただし、いまどき珍しくピンボケ。ご勘弁を。

日高火防祭

- 2015/04/28 Yamaguchi

奥州市水沢区では4月28日(火)~4月29日(祝)にかけて岩手県無形民俗文化財に指定されている、日高火防祭(ひたかひぶせまつり)が開催される。

火防祭の詳細は次のURLを参照してください。

http://www.city.oshu.iwate.jp/kanko/view.rbz?cd=1500

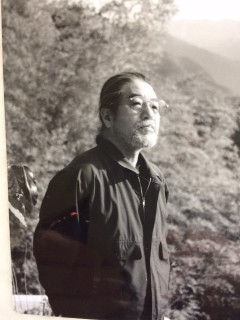

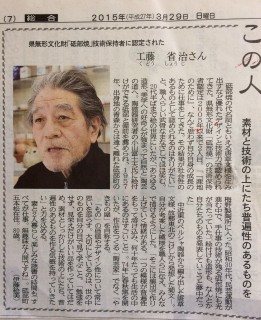

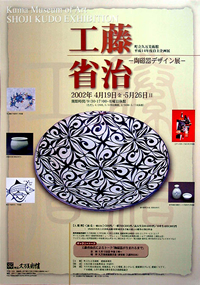

輝く同窓生たち 第5回ゲスト 白磁器の名工、砥部焼の工藤省治氏

- 2015/04/18 Yamaguchi

輝く同窓生たち 第5回ゲスト

白磁器で現代の名工として知られる砥部焼きの工藤省治氏

水沢高校卒業後、愛媛県の砥部で陶芸の道に進み、砥部焼きの「春秋窯」を設立、砥部焼の代名詞的デザインとなっている白磁染付の「唐草文」を考案し、数々の個展や国際デザイン展に出品、白磁器の第一人者として「現代の名工」厚生労働大臣表彰を受けた。

工藤省治氏インタビュー

Q(山口光関東地区同窓会会長):

工藤さんは水沢高校を卒業されてから砥部焼きで有名な愛媛県の砥部に渡り、陶芸の世界に入られたわけですが、その動機、きっかけとはどのようなものだったのでしょうか? 水沢高校時代に影響を受けた先生はいらっしゃいますか?当時、美術を教えておられたのは岩田先生でしたが?

A(工藤 省治氏):

水沢での学生時代は専ら絵を描いていました.遊び道具を作ったり、「カタチ」になるものに興味を持っていました。美術教師の岩田先生には,古代美術、近代、現代の美術及び工芸への教へを受けました。その後表現活動への憧れもあり、彫刻や陶磁の「カタチ」への想いは、先生の博学の指導が進む道の規範になったと思っています。

Q: 砥部焼きの梅野製陶所に入られたころの思い出についてお話いただけますか?砥部焼の代名詞的デザインとなっている白磁染付の「唐草文」は、戦後の産地再生の取り組みの中で当時梅山窯の陶工だった工藤さんによって考案されたといわれておりますが、当時の様子や、「唐草文」のデザインを考案されるまでのご苦労などについてお聞かせください。

A(工藤 省治氏):

1970年代に東洋陶磁の中で、ペルシア陶器の「唐草」をイランの博物館でスケッし、変化させながら生まれてきた文様です。企業デザイナーはその文様を描ける職人を育てることを怠ってはだめで、私自身の技術への挑戦と表現力を維持しなければならないのです。無言のうちに東洋の一角で美学への普遍性を保たねばと思っています。

Q:1960年代に現代陶芸作家として活躍を始められ、1970年代に入って国際的なデザインコンペティションなどにも出品され、砥部で陶磁器研究工房の「春秋窯」を設立、白磁器の作り手としての世界を確立されました。地域の陶芸産業とデザインの関係など、そのころのことを聞かせてください。

A(工藤 省治氏):

日本のデザイン運動は,昭和30年代の始めに東京の丸善クラフト・センター・ジャパンという組織が発足しました。国は工芸デザインの指導者の地域産業への啓蒙運動に動きだし、私も賛同して手仕事への影響を受けました。私のデザインした器が少しづつ,世の中に出始め、商品価値のある「モノ」になってきました。 「ものまね」ではなく、「オリジナル」文様が必要条件になり、それに執着した時代があり、現在も土着性のある器作りをして居ります。

Q:欧州諸国や北欧、中国、インド、韓国などに足を伸ばされ、陶磁器のデザインの視察をされていますが、ヨーロッパや中国、韓国などと比べて日本の陶芸のデザインの独自性や特色とはどのようなものでしょうか?

A(工藤 省治氏):

1980年代に北欧3国で,世界デザイン会議があり、1か月程滞在した際、陶磁器デザイナー及び各職種の意見を聞き,国のデザインを決めるということに共感しました。中国は古来伝統そのままにの生産をし、韓国では,新しいデザインの流れが始まっているようです。

日本では個人作家、現代風の表現になり、企業デザインは人材育成をしながら、独自性をだそうとしていますが、大変な作業になっています。私は100ほどある窯との勉強会には「オープン」にして,デザイン、陶画などの教室を開いています。その中では窯主も次第に個性ある器を作り始めています。

Q:最後に郷里、水沢が育んだものとは何ですか?高校生時代の思い出をもう少し教えてください。そして今、水沢高校の生徒たちに最も伝えたいこととは何でしょうか?

A(工藤 省治氏):

高下駄履いた「バンカラ」学生でした。 私の頃の水高サッカー部は強かったのです。東北大会に出た経験があります。

教室では国語の先生を困らせたことがあります。もっと「高レベル」な講話をしてくださいと発言した覚えがあります。それは「ダンテの神曲」(の授業)でした。先生からはわからなくても読んでみろといわれました。

私の学生時代には,古典、明治・大正の書物を読んでいました。特に詩集はたくさん読んでいたのです。

21世紀の水高生に対する私の願いがあります。

「活字」を常に手もとに、日本語を勉強してください。「本」を読む学校にしてください。(運動も英語も大事ですが)

水高の校歌は昭和28年の私どもの卒業の時に「歌い」ました。(実は私の発案で校歌を歌うことが叶ったのです。)

工藤 省治氏略歴

1934年 青森県生

1953年 岩手県立水沢高等学校卒

1957年 砥部焼 梅野精陶所 入所

1963年 東京日本橋丸善 第一回「今日のクラフト展」招待出品

1964年 第1回 丸善クラフトセンター賞 受賞

1965年 「愛媛現代美術家集団」結成に参加 以後継続

1966年 「現代日本新人作家展」招待出品

1972年 イタリア「ファエンツァ国際陶芸展」招待出品

1973年 「国際デザインコンペティション」出品

1974年 陶磁器研究工房「春秋窯」設立

1979年 第5回「日本陶芸展」出品

1981年 第6回「日本陶芸展」出品

1982年 「国際デザイン交流展」(金沢市)招待出品

1984年 「伝統と現代」(モスクワ)招待出品

1988年 「近代日本の陶芸展」(福島県立美術館)招待出品

1989年 第17回 国井喜太郎産業工芸賞 受賞

1992年 伝統産業展 生活産業局長賞 受賞

1997年 「現代日本のセラミックデザイン展」(愛知県陶磁資料館)招待出品

2000年 「現代器考」(東京国立近代美術館工芸館)招待出品

2001年 通商産業大臣 デザイン功労者表彰

2004年 厚生労働大臣表彰(現代の名工) 平成16年度「卓越した技能者」の表彰

2007年 黄綬褒章受賞

2015年3月 愛媛県無形文化財砥部焼技術保持者に認定

陶芸の世界に入ったきっかけはという問いには、「絵画の世界からこの世界に入ったのは、表現者としての職種である」と語り、どこで陶芸を学んだかという問いには「砥部焼業界の職人達の中で生産に従事しながら学ぶ」と答えている。

作品の特徴は「白磁器」で、今後手がけてみたいこともまた「白磁器」だという。

窯元名 春秋窯

住所 〒791-2133 愛媛県伊予郡砥部町五本松888

代表者 工藤 省治

「現代砥部焼の原点」 工藤省治の仕事と昭和のデザインプロジェクト の特別展が2014年3月、 松山市堀之内の愛媛県美術館で開催された。砥部焼の代名詞的デザインとなっている白磁染付の「唐草文」は、戦後の産地再生の取り組みの中で当時梅山窯の陶工だった工藤省治氏(砥部町在住)によって考案された。作陶55年を迎えたその足跡をたどると、昭和30年代に砥部焼産地形成のきっかけとなった一大デザインプロジェクトが見えてくる。梅山窯時代の仕事を含む作品約100点を展示。産地産業とデザインの関係を見つめ直し、現代砥部焼の原点に触れる展覧会を開催します」と紹介されている。

染付唐草文皿

所属: 日本クラフトデザイン協会、日本陶磁器デザイン協会、日本伝統工芸士会、愛媛陶芸協会、

陶磁器デザイン視察 : ヨーロッパ (1971年) 、中国 (1978年) 北欧(1981年) インド(1989年) 韓国 (2005年)

了

水沢高校の桜が満開

- 2015/04/16 Yamaguchi